2025/04/17 日本経済新聞1面

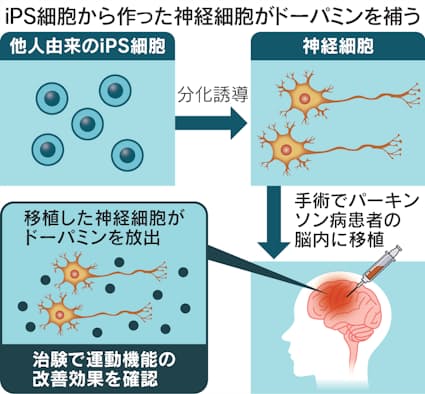

京都大学iPS細胞研究所(CiRA)などは、iPS細胞を使ったパーキンソン病の臨床試験(治験)で安全性と有効性を示唆する結果を得た。パーキンソン病は神経の難病で有効な治療法がなく、現在の治療は主に症状をやわらげる対症療法が中心だ。iPS細胞を使えば、症状を改善し、根本的な治療が実現する可能性がある。

治験などの成果は16日付の英科学誌「ネイチャー」に掲載された。

パーキンソン病は脳内の神経細胞に異常が起き、運動機能が衰えていく神経の病気だ。手足の震えやこわばりなどが主な症状で、病気が進行すれば歩行が困難になり、食事も難しくなる。発症原因は分かっておらず、根本的な治療法はない。国が定める難病に指定されている。世界には約1000万人、日本でも25万人の患者がいるとされる。

治験は京大医学部付属病院(京都市)で2018年から23年にかけて実施した。健康な第三者由来のiPS細胞から神経細胞のもととなる細胞を作製し、パーキンソン病の患者に移植した。免疫抑制剤を使って拒絶反応が起きにくくした。移植後、神経細胞から「ドーパミン」という運動能力に関わる神経伝達物質が出たことを確認した。大きな副作用はなく、投与した患者6人中4人に運動機能の改善がみられたという。

今後、iPS細胞由来の医薬品として、協力企業の住友ファーマが実用化を目指す。同社は早ければ今夏にも厚生労働省に製造販売承認を申請するとみられる。治験に参加した人数が少ないため、条件付きの「仮承認」となる可能性がある。

iPS細胞から作製した細胞を病気の治療に使う細胞医薬品では、4月に大阪大学発スタートアップのクオリプスが重い心臓病向けの心筋シートの製造販売承認を申請している。住友ファーマが承認申請すれば2例目となる。

CiRAの高橋淳所長は論文発表に先立ち8日に開いた記者会見で「治療効果が確認できたのは大きい収穫だが、通過点に過ぎない。よりよい治療を提供するため、さらに研究を進めたい」と話した